リファレンスチェックとは?

リファレンスチェック(Reference check)とは、候補者の働きぶり・働く姿について、候補者と一緒に働いたことのある第三者から、書類選考や面接だけではわからない情報を取得することを言います。具体的には、候補者の以下のような情報について、前職の上司や同僚、取引先等に問い合わせを行います。

・過去の業務内容

・仕事ぶり

・人柄

・経歴

リファレンスチェックを行う主な目的は、以下の2点です。

1.候補者の見極め

・職場で実際に一緒に働いてみるまでは分からない候補者の資質を、事前に把握することができる。

2.入社後の早期活躍

・候補者の強みや弱み、特性などを客観的に理解することで、入社後のマネジメントがスムーズになる。

海外では既に一般的な採用プロセスとして定着しており、日本でも外資系企業を中心に実施されてきました。近年は国内企業にもこの流れが広がりつつあります。

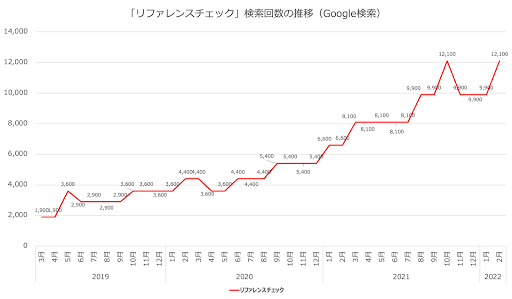

リファレンスチェックの検索数は直近3年で約6倍に

例えば、日本での「リファレンスチェック」という単語の検索数は以下グラフのように直近3年間で約6倍にも増加しています。※Google広告 キーワードプランナー調べまた、2021年1月に行われた調査では、 リファレンスチェックの認知率は外資系企業では93%、日系企業では73%

中途採用におけるリファレンスチェックの実施率は外資系企業では58%、日系企業では23%

『エンワールド・ジャパン株式会社 中途採用における、リファレンスチェック実施状況調査』より

となっており、ビジネスの現場に浸透しつつある現状がわかります。

最近ではオンラインでの採用選考が増えた背景もあり、国内の企業でもリファレンスチェックを実施する企業が増加し、一段と注目度が高まっています。

前職調査・バックグラウンドチェックとの違い

リファレンスチェックの実施方法

リファレンスチェックの実施方法は、主に以下3つのパターンに分かれます。a. 採用企業が自社のリソースのみで実施 - 企業内の人事担当者や採用担当者が直接、候補者の前職の関係者に連絡を取り、情報収集を行う。

- 自社の人的ネットワークを活用することで、信頼性の高い情報を得られる可能性がある。

- ただし、社内リソースに限りがあるため、大量の候補者に対して実施するのは難しい。

b. 調査会社に委託

- リファレンスチェックを専門に行う調査会社に、候補者の調査を委託する。

- 調査会社のノウハウやネットワークを活用できるため、効率的かつ専門的な調査が可能。

- 費用がかかるため、採用予定人数や予算に応じて選択する必要がある。

c. オンライン型のリファレンスチェックサービスを活用

- Web上で候補者の関係者を招待し、アンケート形式で情報収集を行うサービスを利用する。

- コストが安価で活用しやすい。

- 紙面や電話でのやり取りが不要なため、時間と手間を大幅に削減できる。

リファレンスチェックを実施するメリット

リファレンスチェックにはどのようなメリットがあるのでしょうか。採用する企業側だけでなく、採用候補者(求職者)にも多くのメリットがある施策だと言えます。 採用のミスマッチを減らす

リファレンスチェックの主なメリットの1つは、「採用のミスマッチを減らす」ことです。

書類選考や面接で知ることができる情報には限界があります。また、候補者自身が自分の長所や短所、職務遂行能力を的確に説明できるとは限りません。

前掲の調査によると、リファレンスチェックを実施している外資系企業と日系企業の両方で、「面接官が受けた転職希望者の人物像や能力に間違いがないかの判断に役立つ」という点が最も評価されていました。

つまり、リファレンスチェックを通じて候補者の人物像や能力を再確認することで、自社に適した人材を採用できる可能性が高まるのです。さらに、リファレンスチェックで得た情報を活用し、採用のミスマッチを減らすことで、採用者の早期離職を防ぐことにも繋がります。早期離職は企業と採用者の双方にとって大きな機会損失となるため、これを減らすことは人事活動全体の効率化に寄与します。<ミスマッチ軽減のためにリファレンスチェックを活用している事例>大王製紙株式会社:グローバル展開する総合製紙メーカー。その事業拡大を支えるのは、「活躍・定着」を見据えた採用活動。書類や面接でわからない点を確認し、経歴詐称を防ぐ

履歴書や職務経歴書、面接は、採用候補者の情報を知る上で重要な手段ですが、それだけでは候補者の情報が真実であるかどうかを確認することは難しいでしょう。中には、自分をよく見せたいという気持ちから、事実と異なる内容を記載してしまう人もいます。

このような問題を解決するために、リファレンスチェックを実施することが有効です。リファレンスチェックを行うことで、以下の2つの効果が期待できます。

1.虚偽の経歴や誇張した実績の発見

・��候補者の提供する情報を第三者に確認することで、事実と異なる記載を見つけることができる。

2.不正行為の抑止力

・リファレンスチェックが行われることを候補者が認識することで、虚偽の記載を防ぐ効果がある。

これらの効果により、正確な経歴に基づいた公正な採用選考を実現することが可能となります。

採用選考の効率化

入社後の活躍・定着にも役立つ

候補者のメリットも大きい

採用前調査はネガティブチェックのイメージが強いかもしれませんが、リファレンスチェックは、候補者にとっても、長所を客観的に伝えられる良い機会になります。面接が苦手な人でも、推薦者から候補者の良い点が企業に共有されることで、加点を得られる可能性があります。また、リファレンスチェックで得た情報は、入社後の研修や配属先の決定にも活用でき、候補者の定着と活躍に役立ちます。▼「候補者から見たリファレンスチェック」のより詳しい記事はこちらリファレンスチェックでバレると 怖い? 採用企業に伝わる情報から意外なメリットまでを解説 リファレンスチェックのベストなタイミングは最終面接前

リファレンスチェックは最終面接の前に行うのが最適です。これにより、面接や書類では分からなかった点を多角的に確認でき、候補者の見極めがしやすくなります。

また、リファレンスチェック後の内定取り消しは、解雇権の濫用とならないように合理的な理由が必要です。人柄や客観的に見たスキルを採用の判断材料としたい場合には、やはり最終面接の前など、内定を出す前の段階でのチェックがおすすめです。

ただし、以下のようなケースでは、他のタイミングでもリファレンスチェックを実施できます。

・選考の初期段階で人柄重視の採用を行う場合

・最終選考後、判断に迷ったり社内の評価が分かれたりした際の判断材料として

・内定後、マネジメントの参考にするため

リファレンスチェックの注意点・違法にならない方法とは?

リファレンスチェックの実施を検討する際、違法性がないか不安に思う方も多いかもしれません。正しく実施すれば基本的には違法にはなりません。しかし、

間違った方法で実施すると個人情報保護法等の法律に抵触してしまう恐れがあります。ここではリファレンスチェックを実施するときの注意点を説明します。 採用企業からみたリファレンスチェックの注意点

1. 内定取り消しには慎重な検討が必要

リファレンスチェックの結果、内定を取り消す場合には慎重な検討が必要です。内定も労働契約とみなされるため、合理的な理由なく取り消すと解雇権の濫用にあたる可能��性があります。労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。 2. 個人情報保護法への抵触を避ける

リファレンスチェックを実施する際は、以下の点に注意し、個人情報保護法への抵触を避ける必要があります。

・利用目的を説明し、採用候補者から同意を得ること

・同意を得た利用目的以外で情報を利用する場合は、再度本人の同意を得ること

・差別や偏見などの不利益が生じないよう、「要配慮個人情報」の取り扱いに特に注意すること

採用候補者からみたリファレンスチェックの注意点

1. 推薦者には、転職の目的や今後のキャリアプランなどを丁寧に共有

仕事ぶりをよく知っている信頼できる人や、関係が良好な人に回答を依頼するのがおすすめです。ただし、推薦者には準備や時間を使って回答をしてもらうため、自分の今後のキャリアプランなど背景を含め丁寧に共有しましょう。

説明してもなお断られてしまった場合は、依頼先を変更してもいいか、採用企業に相談してみましょう。前職での直属の上司や部下に断られた場合は、業務上関わりがあった他の管理職や部下、あるいは前々職の関係者に依頼できないか検討してみましょう。

リファレンスチェック実施の流れ

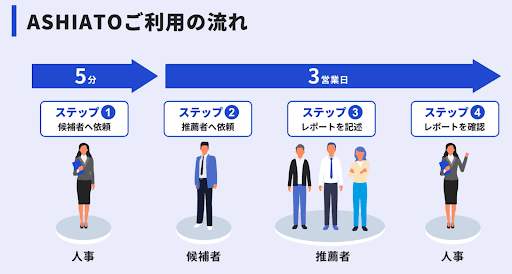

以下でリファレンスチェック実施の流れを、エン・ジャパンのリファレンスチェックサービス「ASHIATO」を例にとってご紹介します。

①実施企業が候補者へ依頼

ヒアリング項目を選定し、実施企業の採用担当者から候補者へ、リファレンスチェック実施への同意確認・取得と、推薦者(前職の上司、同僚、部下等)へのアンケート送付を依頼します。エージェントを利用している場合は、エージェント経由で候補者に依頼してもらう場合が多いです。

ASHIATOでリファレンスチェックを行う場合、これまでの採用支援実績からエン・ジャパンが独自設計した質問テンプレートもご用意しています。

②候補者から推薦者へレポート依頼

採用候補者から推薦者にアンケートを送付し、回答を依頼します。リファレンスチェックに慣れていない推薦者が戸惑わない優れた操作性のツール、あるいは信頼できる会社が運営しているサービスであれば、レポートの回収率も高くなるでしょう。

③推薦者が回答

推薦者がアンケートに回答します。この際、推薦者からも個人情報保護の同意を得る必要があります。

また、推薦者のなりすましリスクを回避する必要があります。リファレンスチェックサービスを選ぶ際には、適切に本人確認できるサービス設計であることを確認すべきでしょう。

ASHIATOでは、事務局が1件1件本人確認を行っているため、安心してご利用いただけます。

⓸実施企業がレポートを確認・活用

実施企業が推薦者からのアンケート回答を確認し、採用選考や入社後のマネジメントに活用します。

ASHIATOであれば、推薦者からの生の回答だけでなく、回答を分析し、面接時にチェックすべきポイントや質問例などをアドバイスするレポートが提供されます。オンボーディングに活用しやすいサービス設計になっている点も特長的です。

リファレンスチェックを依頼する相手の選び方

リファレンスチェックを実施しよう、となった時、候補者についての質問に回答してくれる「推薦者」をどのように選ぶか迷うことが多いと思います。採用企業にとっても、候補者にとっても、推薦者選びは重要です。 依頼する相手(推薦者)の選び方

・採用企業が推薦者を選ぶ場合

採用企業が推薦者を選ぶ際は、候補者の仕事ぶりを把握している人を指定することが大切です。以下のような人選がおすすめです。

1.上司:候補者が行っていた業務内容やミッションを理解している人

2.同僚:候補者と近くでコミュニケーションを取っていた人

3.部下:候補者から直接教育やマネジメントを受けていた人

4.取引先:候補者と仕事上の関わりがあった人

複数の推薦者から回答を得ることで、候補者の�仕事ぶりや人柄をより多角的に理解することができます。推薦者の選定は、リファレンスチェックの成功のカギを握る重要な要素です。

・候補者として推薦者を選ぶ場合

候補者として、採用企業に指定されたカテゴリ(例:同僚)の中から推薦者を指定できる場合、回答を依頼しやすい関係性の信頼できる相手を探します。また、自身の今後のキャリアや転職活動状況も共有しておくことで、より適した回答が得られるはずです。

推薦者のなりすまし対策

リファレンスチェックの項目と具体的な質問内容

リファレンスチェックで、推薦者には具体的にどのような質問がされるのでしょうか。採用企業や利用するサービスによって内容は異なりますが、以下で一般的な例をいくつかご紹介します。

実績・スキル

・当時の業務内容を具体的に教えてください。

・最も評価している実績はなんですか?

・業務のキャパシティは他の人と比べてどうですか?

・何名のマネジメントをしていましたか?

・マネジメントのスタイルを教えてください。

仕事のスタイル

・どのような目標やミッションを追っていましたか?

・どのような仕事に対して特に前向きでしたか?

・チームと個人、どちらで働くことが得意ですか?

・チームのために自発的に行動したことがあれば教えてください。

・業務上のトラブルをどのように乗り越えましたか?

勤務状況

・在籍期間や役職を教えてくだ��さい。

・欠勤や遅刻など、勤怠が乱れることはありましたか?

・欠勤や遅刻をする時はどんな理由でしたか?

・メンタルヘルスの懸念事項はありますか?

コミュニケーション・対人関係

・周りの同僚とのコミュニケーションはどうでしたか?

・上司や部下との関係はどうでしたか?

・業務上で相性のよかった人、よくなかった人はどんな人物ですか?

・あなたとの関係性を教えてください。

・また一緒に働きたいと思いますか?それはなぜですか?

人物像・性格

リファレンスチェックを拒否されてしまった場合

リファレンスチェックの実施には、採用候補者の同意が必ず必要です。しかし、依頼した場合に候補者に拒否されてしまう場合もあるでしょう。その場合、どのような対処法があるのでしょうか。

リファレンスチェックを拒否する理由を確認する

リファレンスチェックを拒否された場合は、すぐに不採用とせずに、まずは拒否する理由を確認することが大切です。理由次第では、企業が歩み寄り代替え案などを検討しましょう。

回答を依頼する人(推薦者)を再検討する

もし当初指定していた関係性の推薦者に依頼することが難しいという場合は、依頼できる別の関係者がいないかを検討し、候補者に選択肢の幅を掲示しましょう。

例えば、現職の上司にまだ転職のことを伝えておらず依頼が難しい場合は、前職の上司に依頼できないか検討します。

そもそも、リファレンスチェックを拒否されないための工夫も大切です。リファレンスチェックを実施する旨を、早期に候補者へ伝えておくなど、採用候補者への依頼の仕方で回収率は変わります。

下記資料には採用候補者への依頼のポイントがまとめてありますので、ぜひご活用ください。

>

『リファレンスチェックガイドー採用候補者への依頼編ー』をダウンロードするリファレンスチェックに必要な期間と費用

以下では、リファレンスチェックにかかる期間や費用について解説していきます。

期間

採用企業の人事部や採用担当者がリファレンスチェックを行う場合、候補者が勤務していた企業に電話をかけてインタビューをするため、慣れていない場合、工数や期間がかかってしまう可能性が高いです。第三者サービスにリファレンスチェックを代行してもらう場合、自社で行う作業時間は短いことが多いです。結果のレポートが送付されるまでの期間は、オンラインサービスの場合は数日、調査会社の場合は1週間程度かかります。ASHIATOの場合ですと、採用企業側で必要なのは候補者の基本情報登録と、候補者への事前連絡のみです。5分程度で完了し、推薦者からもおよそ3-5営業日以内に回答が頂けます。▼「リファレンスチェックの期間」のより詳しい記事はこちらリファレンスチェック・バックグラウンドチェックにかかる日数は? 費用

自社でリファレンスチェックを行う場合、別途費用がかかることはありません。しかし、他の業務に使っていた時間をリファレンスチェックに充てるので、結果的に人件費がかかります。第三者サービスがリファレンスチェックを行う場合、1人あたり数千円~10万円以上と内容や調査方法によって費用は様々です。ASHIATOのチケットプランの場合、利用費が1人あたり3万円(いずれも税別)です。運用フローの改善・分析や採用活動のコンサルティングを含む定額課金プランもございます。▼「リファレンスチェックの費用」のより詳しい記事はこちらリファレンスチェックにかかる費用は? 料金相場&費用に違いを生むサービス内容を解説! ここまで解説してきた内容をさらに詳しい資料にまとめています。

無料でダウンロードしていただけますので、ぜひ併せてご覧ください。

リファレンスチェックにASHIATO(アシアト)が選ばれる理由

本コラムでは、リファレンスチェックの意味や実施のメリット、実際の質問内容や実施方法についてまとめました。候補者が勤務していた企業への連絡や、適切な質問項目の選定、法律に抵触しないよう注意する等の大変な仕事も多いリファレンスチェック。採用企業として実施する場合にはやはり、第三者機関のサービスを利用するのがおすすめです。

エン・ジャパンの「ASHIATO」は2020年10月のリリースから約3年で導入企業が4,500社を突破し、様々な業種の企業様からご利用いただいています。

1.約15万社の採用支援実績を通じた独自コンテンツ

豊富な採用支援実績と産学連携をもとにした独自のアンケート

2.採用候補者がポジティブに捉えるサービス設計

これまでの活躍を自己PRできるツールとして採用候補者へ紹介。志望度を下げること無く活用が可能なUIUX。

3.上場会社運営の安心感による回答ハードルの低減

プライム上場のエン・ジャパンという認�知度により、採用候補者のレポート回収に向けた心理的ハードルを軽減