採用候補者の現職(前職)の上司、部下、同僚などの関係者に本人の経歴・実績や仕事ぶり、人柄などについて問い合わせる「リファレンスチェック」。実施にあたっては本人の同意が必要となり、同意がない場合は違法になってしまいます。本コラムでは、リファレンスチェックにおける「同意」について深堀りし、適切な実施方法についてご紹介します。

【無料ダウンロード】

リファレンスチェックの全てを網羅的に解説をした資料も併せて確認いただくと、より具体的なイメージが持てる内容となっています。

エン・ジャパンのリファレンスチェック

ASHIATO(アシアト)は、採用を支援するエン・ジャパンが運営する、オンライン完結型のリファレンスチェックサービスです。採用候補者と一緒に働いた経験のある第三者から、採用候補者の人柄や実績といった「働いてみないとわからない情報」を取得できます。詳細を知りたい方はぜひご覧ください。

その他リファレンスチェックに関するお役立ち��資料はこちら。

リファレンスチェックとは

リファレンスチェックとは、採用選考において採用候補者をよく知る上司や同僚から、候補者の実績や人柄、働きぶりについて問い合わせることです。実際に候補者と働いたことのある人物からヒアリングすることで、面接だけではわからない候補者の働きぶりを理解し、採用精度の向上に役立てられます。

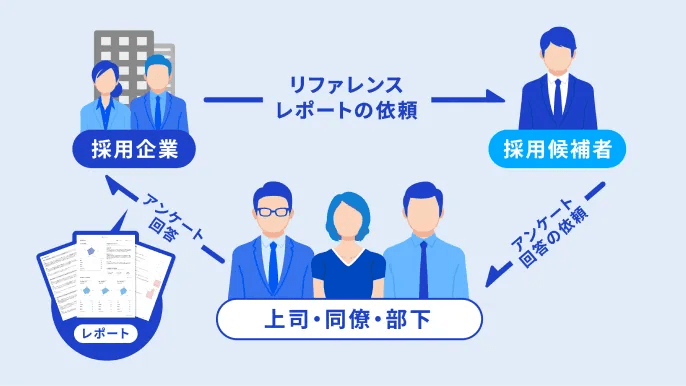

【オンラインのリファレンスチェック実施の流れ】

- 採用候補者へリファレンスチェックの説明・同意取得・実施依頼

- 同意取得の上で、回答フォームなどの案内を送付

- 採用候補者から元上司・同僚などの推薦者へリファレンスチェックのアンケート回答依頼

- 推薦者のアンケート回答

同意なしでリファレンスチェックを行うと抵触する法律

リファレンスチェックで取得する内容は個人情報にあたるので、無断で実施すると個人情報保護法に抵触します。個人情報保護法では以下のように定められており、個人情報の取得を本人の同意なく取得することを原則禁じています。

第二十条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

引用元:『個人情報の保護に関する法律』

また、取得に際して利用目的を通知することも義務付けられていますので、リファレンスチェックを行う際は「用途を明示し��た上で」同意を取得することが必要となります。

第二十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

引用元:『個人情報の保護に関する法律』

個人情報保護法とプライバシー

このように、リファレンスチェックを本人の同意なしで行った場合は個人情報保護法に抵触することになります。

個人情報保護法は、情報化の急速な進展に伴って、個人の権利・利益の侵害の危険性が高まったこと、及び国際的な法制定の動向を背景に、2005年に全面施行されたものです。さらに2022年4月には改正個人情報保護法が施行されるなど、個人情報に対する意識の高まりや、昨今の情報技術の革新を踏まえ、制度の見直しが随時行われています。

また、個人情報保護に近いものとして「プライバシー保護」という考え方があります。実は法律上は「プライバシー権」という規定はないのですが、社会の変化の中で、判例をベースに権利として認められるようになっており、法的には一つの権利として考えてよいでしょう。プライバシーマーク制度を運営する日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のホームページでは、プライバシーについて以下のように説明されています。

「プライバシー」には「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」(小学館「大辞泉」より)という意味があるほか、最近では、「自己の情報をコントロールできる権利」という意味も含めて用いられることがあります。

引用元:一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC) 『「個人情報」と「プライバシー」の違い』

同意なしのリファレンスチェックは実施企業の信用毀損にも

同意なしで違法にリファレンスチェックを行った場合は訴訟のリスクがあるだけでなく、信用問題に発展する可能性もあります。

グレーな個人情報収集をされた候補者から当該企業の悪評が広がる可能性はもちろん、調査の中でヒアリングをした企業に「個人情報の扱いが��適切ではない会社」と見なされ、信用を毀損する恐れもあります。

違法なリファレンスチェック実施の例

どのような方法で行っていても、本人の同意を得ていない場合は違法になってしまいます。以下でよくあるケースを見てみましょう。 同意なく関係者にヒアリングをする

「リファレンスチェック」と謳っていなくとも、候補者の知り合い、家族、近隣住民へ聞き込みを行ったり、SNSやメールで候補者について質問することは避けましょう。

候補者の現職や前職への電話やメールでのヒアリングも法に触れる可能性があります。候補者の現職と採用検討企業が親しい場合でも、候補者の個人情報を勝手に聞き出すことは違法です。担当者間で個人的な繋がりがある場合であっても、慎重なコミュニケーションが求められます。

同意取得をしない違法な調査会社・探偵に依頼

外部の会社へ依頼をする場合も、本人同意を取得していなければもちろん違法行為となります。

調査会社や探偵、興信所では、採用のためのリファレンスチェックを請け負っている会社があります。手慣れた調査員が調査を代行してくれるという便利さはありますが、委託先を選ぶ際には、個人情報の扱い方や同意取得といったコンプライアンス面は厳しくチェックするべきです。

また探偵社、興信所を利用する場合は、そもそも探偵業の届け出を行っているか、実績があり信頼に足る会社かどうかを丁寧に確認しましょう。

リファレンスチェックの推薦者の同意は必要?

ここまで述べたように、個人情報を収集する採用候補者の同意は必須となります。では、推薦者(リファレンスチェックの回答者)の同意は必要でしょうか?

推薦者が回答する際に、氏名や連絡先を収集しますし、場合によっては本人確認のための書類を提出してもらう可能性もあります。こういったものはすべて個人情報にあたりますので、推薦者の同意も取得すべきと言えます。

同意書は必須?

「個人情報保護法」では同意を得ることが必要と定められているのみで、その取得の方法については言及されていません。また経済産業省のガイドラインでは、利用目的の通知は口頭でも問題がない旨が記されています。しかし、口頭では万が一トラブルになった際に、通知の受領や同意を取った証跡が残らないため、リファレンスチェックを行う際には(紙、デジタルを問わず)書面で内容を通知し、同じく書面で同意書を受領するのが無難かつ安全です。また、どの範囲の情報をどのような活用目的で取得するか、を詳細に書面化することで、候補者も推薦者も安心してリファレンスチェック実施を承諾してくれるでしょう。 リファレンスチェックで同意取得する際のポイント

実施方法の信頼性をアピールする

個人情報を扱うリファレンスチェックの性質を考えれば、実施企業、実施方法、委託先、の信頼性はとくに重要なポイントになります。

“事業者の個人情報の取扱いが適切であるかを評価し、基準に適合した事業者に与えられる”「プライバシーマーク」を取得している調査会社・サービスを選ぶことや、大手の企業が運営する実績豊富なサービスを活用するのであれば、そういった不安を減らすことができるでしょう。

ポジティブな面も引き出せることを伝える

リファレンスチェックが候補者のアピールにつながる、ということを丁寧に伝えましょう。

身辺調査のように単純なネガティブチェックのイメージを持っている候補者もいるかもしれません。そうではなく、リファレンスチェックは本人が気づいていない良い面を第三者の目線から企業へ伝えてもらうチャンスだと理解してもらいましょう。

また、リファレンスチェックの内容を入社後のオンボーディングに活用できるサービスもあります。このようなサービスを利用する場合は、入社後の配属や育成にも活かせる前向きな調査であることを伝えましょう。

負担が小さいことをアピールする

時間・労力的な負担を理由にリファレンスチェックを断わられる場合もありますが、昨今主流になりつつあるオンライン完結型のサービスであれば、候補者・推薦者双方の負担はそれほど大きくありません。

負担に関しては、候補者・推薦者双方が気にするので、できるだけ負荷の小さい実施方法やサービスを選ぶ、というのがポイントとなります。

ここまで解説してきた内容をさらに詳しい資料にまとめています。

無料でダウンロードしていただけますので、ぜひ併せてご覧ください。

リファレンスチェックなら実績豊富で安心な『ASHIATO(アシアト)』

これらの3つのポイントを抑えているのが、15万社以上の採用支援実績がある大手エン・ジャパンが運営するリファレンスチェックサービス「ASHIATO」です。

万全のセキュリティ対策

ASHIATOは同意の取得方法が適法であることはもちろん、プライバシーマークを保有し外部機関による脆弱性診断を実施済み。候補者・推薦者双方の個人情報保護もエン・ジャパンが代行するので、信頼性の面でも安心です。

オンボーディングにも活用できる

ASHIATOではリファレンスチェックの結果がオンボーディングにも活用できるレポートとして提供されますので、入社後の配属や上司とのマッチングを判断するのにも使用でき、候補者・採用企業の双方にとってメリットが大きいサービス設計となっています。

>リファレンスチェックのオンボーディングへの活用については、こちらも参考にご覧ください

実施企業・候補者・推薦者の三方の負荷が小さい

実施にあたって企業担当者、候補者、推薦者それぞれの負担が小さいこともASHIATOの特徴です。

WEB完結のシステム上で、候補者・推薦者の双方から個人情報取得の同意を回収できるため、同意取得のための文章を作成したり、候補者や推薦者に応じた個別連絡の手間が削減できます。

また、企業側は候補者1名あたり5分程度の登録時間で済み、レポートの回収は平均3営業日とスピーディ。負担の小ささもあり、高い回収率の実績を誇っています。