主に中途採用を行う過程で、候補者の働きぶりや人物像を、前職の同僚や上司に問い合わせて客観的な情報を取得できる「リファレンスチェック」に今、注目が集まっています。応募書類や面接からはわからない客観的情報として活用でき、ミスマッチを未然に防ぐリファレスチェックですが、候補者と関係が深い第三者にヒアリングする一見センシティブな手法であることもあり、推薦者(リファレンスチェックの依頼先)に拒否されてしまう可能性があります。本コラムでは、リファレンスチェックを拒否される場合に考えられる主な理由と、拒否されてしまった際の対処法を解説します。

【無料ダウンロード】

リファレ�ンスチェックの全てを網羅的に解説をした資料も併せて確認いただくと、より具体的なイメージが持てる内容となっています。

エン・ジャパンのリファレンスチェック

ASHIATO(アシアト)は、採用を支援するエン・ジャパンが運営する、オンライン完結型のリファレンスチェックサービスです。採用候補者と一緒に働いた経験のある第三者から、採用候補者の人柄や実績といった「働いてみないとわからない情報」を取得できます。詳細を知りたい方はぜひご覧ください。

その他リファレンスチェックに関するお役立ち資料はこちら。

リファレンスチェックは拒否可能?

リファレンスチェックは、主に前職や現職での働きぶりや能力などについて確認をするものです。履歴書・職務経歴書や面接での申告内容に整合性があるかどうかを確認するため、労務トラブルを未然に防ぐことができます。

候補者がリファレンスチェックの実施を断ること自体に、違法性を含めて問題はありません。むしろ、企業側は内定提示後にリファレンスチェックの実施とそれを参考にした「内定取り消し」を行った場合、「解雇権の濫用」の観点で違法性を問われる可能性があります。一方、内定前であれば、リファレンスチェックの拒否は、一つの意思表示にはなりますが、それをどう評価するかは企業ごとの個別の判断になります。また前提として、リファレンスチェックはその実施内容について候補者の同意が必要な調査です。採用�企業としては、頭ごなしにリファレンスチェックを断る候補者に不信感を持つのではなく、拒否する背景に寄り添う努力も必要でしょう。参考:

労働契約法 第十六条 リファレンスチェックは採用判断に影響する?

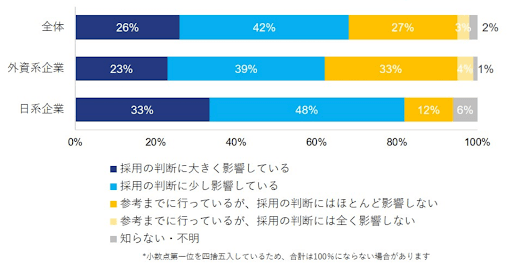

リファレンスチェックに対して採用候補者が拒否反応を示す背景にある「リファレンスチェックの影響度の大きさ」について、データを参考に考えてみましょう。下の図は、エンワールド・ジャパンがリファレンスチェックを実施している企業に行った2021年のアンケートです。「リファレンスチェックで得た情報が採用の判断にどの程度影響しているか」という質問に対して、「採用の判断に影響している」(大きく影響している、少し影響している)と回答した企業は68%と高い数字になっています。■質問「リファレンスチェックで得た情報は、採用判断にどの程度影響していますか。」参考:エンワールド・ジャパン『中途採用における、リファレンスチェック実施状況調査』また興味深いことに、日系企業の回答が外資系企業の回答を19ポイント上回り(外資系企業:62%、日系企業:81%)、リファレンスチェックを行っている割合は外資系企業が高い一方で、採用判断への影響度は日系企業の方が高い、という実態が見て取れます。このような、「採用の合否に大きな影響を及ぼす」という事実が、リファレンスチェックを拒否する背景になっていると考えられます。▼「リファレンスチェックと採用判断」のより詳しい記事はこちらリファレンスチェックが原因で不採用になることはある? 不採用に繋がるケースと留意点を解説 リファレンスチェックが拒否される理由

海外ではリファレンスチェックを採用活動に導入している企業が約95%に及ぶほど一般化していますが、日本での浸透度はまだ低く、候補者や推薦者がリファレンスチェックを断る可能性も考えられます。ここではまず、リファレンスチェックが拒否される理由として考えられるパターンを解説していきます。 採用候補者本人にリファレンスチェックを拒否される場合

候補者本人がリファレンスチェックを拒否する理由としては主に以下の3点が挙げられます。

1. 在籍企業に転職活動がバレてしまうことを防ぎたい

2. 何かしらの理由で前職時代の関係者と関わりたくない

3. 履歴書や面接での虚偽申告・過大申告がバレるのを防ぎたい

それぞれの具体的な解説も見ていきましょう。

1. 在籍企業に転職活動がバレてしまうことを防ぎたい

候補者が在職中の場合は、在職企業に転職活動がバレてしまうことを防ぐために、リファレンスチェックを拒否する可能性があります。候補者の多くが、現職の会社に対して転職活動を行っていることを隠しています。

万が一転職活動が上手くいかなかった時のリスクを軽減したり、現職の上司などから引き留めにあうことを避けたり、会社に居づらくなくこと�を防いだりするために、現職に内緒で転職活動をするということも多いでしょう。

候補者の経験社数が複数社ある場合は、現職ではなく前職時代の関係者に協力依頼することでリファレンスチェック実施に同意をいただける場合もあります。

1社経験だけの場合であっても、例えば異動を経験されている場合は異動前の元上司や、すでに退職をされている元上司・元同僚への協力依頼も可能であることを踏まえて実施の相談をすることで同意を得られるケースもあります。

回答に協力いただく推薦者の変更を相談・提案しても本人の同意を得られない場合、リファレンスチェックを実施することはできません。その場合は適性テストやワークサンプルテストなどの方法で判断をすることになります。

2. 何かしらの理由で前職時代の関係者と関わりたくない

リファレンスチェックでは現職や前職の関係者より働きぶりなどをヒアリングをするものですが、協力依頼ができる関係者がいないという理由でリファレンスチェックの実施を拒否される可能性もあります。

現職や前職における人間関係が良好ではなかった可能性や、円満退社ではなかった可能性も考えられますが、必ずしも候補者側に原因や問題があるとは言い切れませんので注意が必要です。

もちろん、候補者側の勤務態度や人間関係構築に問題があり、職場で良好な人間関係を築けなかった可能性もあります。一方で、上司からのパワハラや必要以上の叱責、嫌がらせなどを受けていて、もう関わりたくないと思われていることも十分考えられま��す。前職がいわゆるブラック企業であった場合は、退職時に何らかの問題があり当時の元上司や元同僚に連絡が取れない事情があるかもしれません。

このような場合はリファレンスチェックでは十分な情報が得られない可能性が高いです。面接の中で前職での職場環境や人間関係を確認し、リファレンスチェックの効果が見込めそうかどうかを確認する必要があります。場合によっては前々職まで遡ってリファレンスチェック実施をするか検討することもいいでしょう。

3. 履歴書や面接での虚偽申告・過大申告がバレるのを防ぎたい

候補者が恣意的に虚偽申告をしており、「虚偽や過大申告が発覚することを防ぎたい」という理由でリファレンスチェックを拒否されるケースもあります。

内定を得るために、事実ではない申告や誇張した表現をしてしまうことは、候補者心理から考えられることではあります。まずはなぜリファレンスチェックに協力ができないのかの理由を丁寧にヒアリングするようにしましょう。

ヒアリングをしても、候補者本人は知られたくない事実があると正直に答えるケースはあまりないでしょう。先述のように「現職にはまだ転職活動を隠している」「前職時代の職場環境に問題があった」という他の理由を回答するかもしれません。

ただ、事実とは異なるため、詳細を確認するとそれ以上詳しくは答えられない、合理性に欠ける、回答が不明瞭である、ということがほとんどです。

リファレンスチェックは本人の同意なしには実施ができませんので、候補者がリファレンスチェックを拒否する理由を明確に説明できない場合は、その事実も踏まえて総合的に採否を検討する方がいいでしょう。

推薦者や前職の企業に回答を拒否される場合

通常、候補者の前職・現職の上司や同僚に対してリファレンスチェックの回答を依頼する場合が多いですが、その推薦者や企業に回答を拒否されてしまう、といった場合もあります。

そもそも退職してほしくないという思いや、社員の個人情報を他社に伝えることへの抵抗感、多忙のため回答の時間を確保できない、といった理由が主に考えられます。

他にも、候補者との関係性が悪く転職活動への協力意識が薄かったり、自身の回答内容によって合否が左右される責任を感じて拒否をする、といったケースもありえます。

リファレンスチェックを拒否されてしまった場合の対処法

それでは、リファレンスチェックを拒否されてしまった際はどうすればよいのでしょうか? 対処法をご説明していきます。 リファレンスチェックを拒否する理由を丁寧に確認する

まずは、なぜリファレンスチェックを拒否したいと考えているのか、その背景を丁寧に確認することが重要です。候補者本人が拒否したいのか、それとも推薦者や企業側の意向なのか、といった点の確認から、拒否理由を深掘りしてヒアリングすることが大切です。

前職・現職の上司や同僚以外の推薦者を検討する

もし、当初想定または指定していた推薦人がリファレンスチェックの回答依頼を拒否してしまった場合は、依頼できる別の関係者がいないか、候補者に選択肢の幅を提示する、という打ち手があります。

別の同僚や後輩、前職の上司、取引先であれば依頼できる、といった場合もありますので、回答を依頼する対象者は、状況に応じて柔軟に考えましょう。

推薦者がいない情報も加味して、他の採用手法を検討する

元同僚・上司の関係性によっては、どうしても推薦者がいない、という場合も考えられますが、その事実もまた採用における1つの客観的情報になり得ます。

もちろん、候補者の前職がいわゆるブラック企業であるなど、候補��者に否がなく推薦者を選定するのが難しい状況も想像できます。推薦者がいないという事実を加味しつつ、リファレンスチェック以外の選考方法と合わせて総合的に候補者を見極めましょう。

リファレンスチェックを拒否されないための工夫

そもそも拒否されることを回避するのも重要です。以下ではそのための工夫をご紹介します。

早い段階で候補者にリファレンスチェック実施の旨を伝える

リファレンスチェックを実施する旨を、早期に候補者へ伝えておくことを推奨します。事前に伝達をすることで、リファレンスチェックより前の段階で行う書類選考や面接時の経歴詐称を防止する効果もあり、伝達内容と実情のズレを気にしてリファレンスチェックを拒否される、といった事象も防ぐことができます。また、早いタイミングから候補者に、推薦者探しを進めてもらうことで、最初に検討していた推薦者に拒否された場合でも、別の選択肢に変える調整が容易になります。>採用候補者へのリファレンスチェックの依頼については、こちらも参考にご覧ください

【無料ダウンロード】

リファレンスチェック大全 - ハイ・ミドルクラスの採用失敗を防ぐリファレンスチェックはこう進める - 候補者にとってのメリットも伝達する

リファレンスチェックを実施することが、企業側にとってのみならず候補者にとってもメリットがあると伝達することも有効です。

候補者にとっての主なメリットとしては以下があります。

書類や面接で伝えきれなかった強みや経験をアピールできる

書類や面接で自身を最大限アピールできることが理想ではありますが、実際は緊張や時間の制約により全てを伝えることは難しいです。更に、コロナ禍で採用活動がオンライン化しており、慣れないオンライン面接でアピールしきれなかった、という候補者も多く存在します。リファレンスチェックの内容によっては、自身がアピールしきれなかったり、認識できていなかった強みを伝えることができます。

自分の適性を活かせる配属となる可能性が高まる

入社後のミスマッチを防ぐことができる

入社後のミスマッチは、企業側にとってだけでなく、候補者にとってもデメリットが大きいです。自分がフィットしない企業に就職してしまう可能性を下げることができることも、候補者にとってのメリットと言えます。▼「リファレンスチェックとミスマッチ」のより詳しい記事はこちらミスマッチとは? アンマッチとの違いや原因、対策を解説 ツールを導入し、候補者と推薦者の負担を軽減する

候補者と推薦者の負担を軽減するために、効率的に情報入力が可能なリファレンスチェックツール・サービスの導入を推奨します。

採用候補者と推薦者がリファレンスチェックに費やす時間を最小限にとどめ、信頼できるツール上で、安心してレポート作成ができることが、何よりも拒否率を下げる上で重要だと考えられます。

例えば、エン・ジャパンのリファレンスチェックサービス「ASHIATO」であれば、採用企業で��の候補者情報登録などは1人当たり約5分、推薦者からの回答は平均3営業日以内と、採用選考のスピードを落とさずにリファレンスチェックを取り入れることができます。

リファレンスチェックを受ける候補者や推薦者にとって、仲介するサービスを大手が運営しているということも、大きな安心ポイントになるでしょう。

リファレンスチェックサービス「ASHIATO(アシアト)」という選択肢