離職率とは?

離職率の計算方法

離職率の計算方法はシンプルで、厚生労働省の雇用動向調査の場合は、次の式によって算出しています。

離職率 = 離職者数 ÷ 1月1日現在の常用労働者数 × 100(%)

例えば、1月1日現在の常用労働者数が100人の会社で1年間に5名が離職した場合、その年の離職率は「5%」となります。

離職率の平均は?

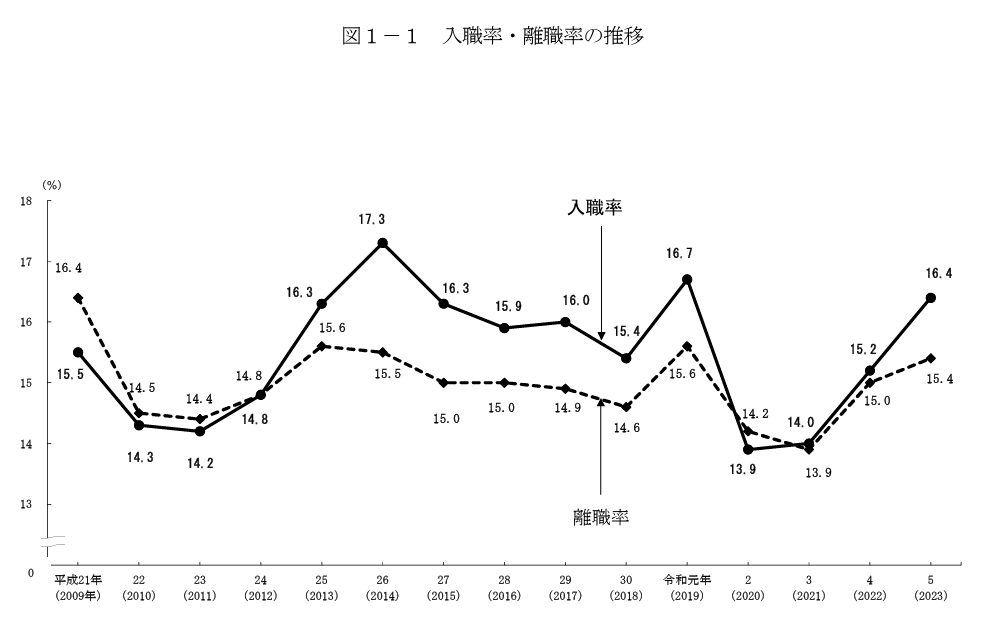

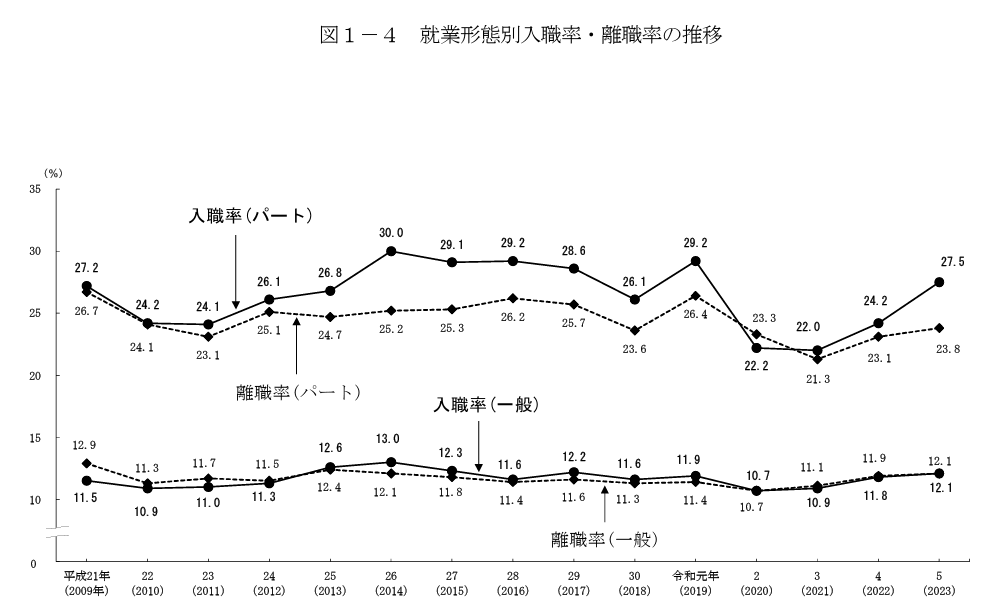

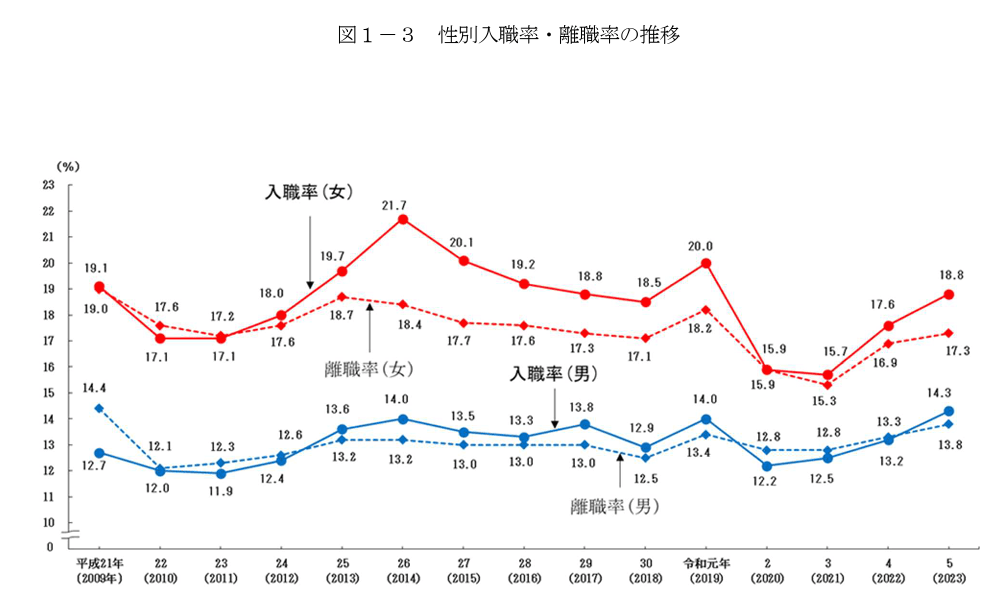

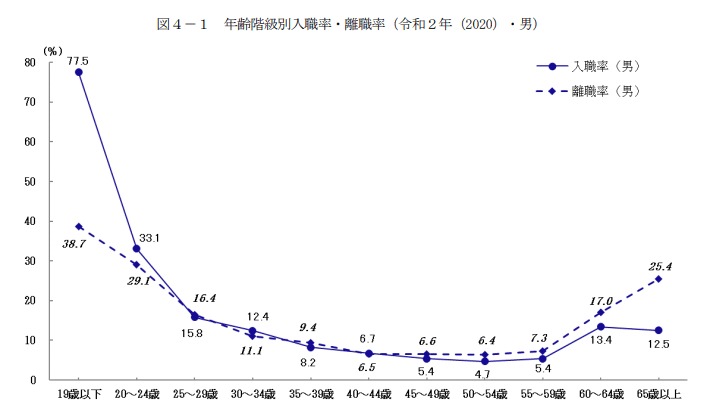

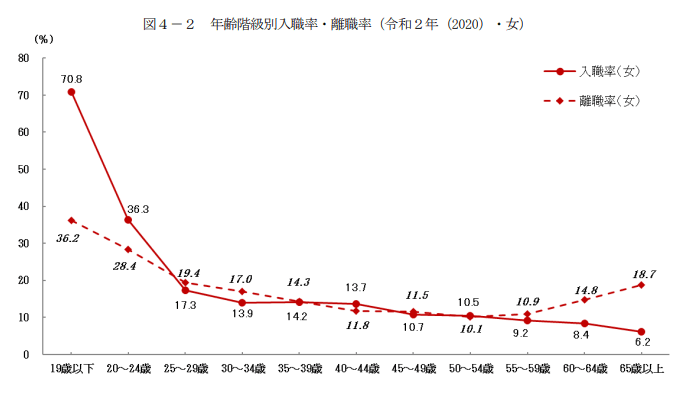

厚生労働省が発表した『令和5年雇用動向調査』の結果によると、令和5年度の全常用労働者においての離職率は15.4%でした。離職率は�、ここ10年ほどは15%前後で推移していますが、新型コロナウイルスの影響から回復し、離職率を入職率が上回る水準に戻っています。また、就業形態別に見ると、令和5年度の一般労働者の離職率は12.1%、パートタイム労働者の離職率は23.8%となっています。さらに、性別ごとの離職率では、男性の離職率が令和5年度13.8%であるのに対し、女性の離職率は17.3%です。女性は男性に比べ、約1.2倍高い離職率となっています。以下図(4-2)を見れば、25歳から34歳の女性の離職率が入職率を上回っていることから、出産・育児などのライフイベントで仕事を離れていることが考えられます。(令和2年雇用動向調査)出典:『令和5年雇用動向調査:入社と離職の推移』『令和2年雇用動向調査: 性、年齢階級別の入職と離職 』(厚生労働省) 離職率の高い業界ランキング

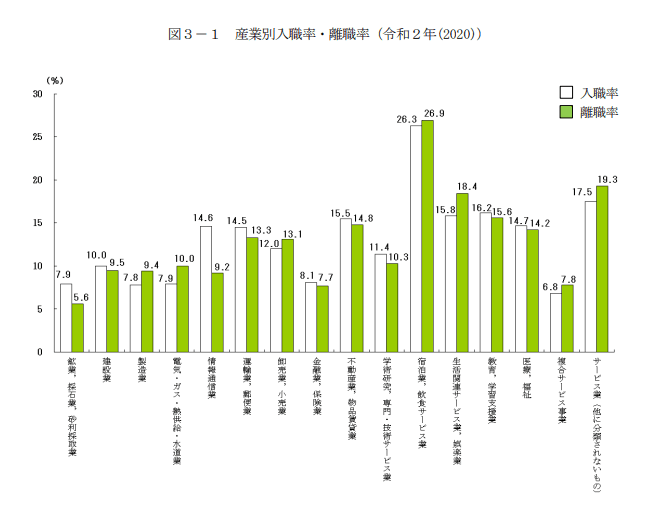

雇用動向調査の産業別の入職率・離職率のデータによると「宿泊業・飲食サービス業」「サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」は離職率が特に高いです。これらの業界は離職率が入職率を上回っており、業界内の人材不足がうかがえます。●離職率の高い業界TOP3・宿泊業・飲食サービス業:26.9%・サービス業:19.3%・生活関連サービス業、娯楽業:18.4%出典:『 令和2年雇用動向調査 :産業別入職率・離職率(令和2年・2020)』(厚生労働省) 離職率は高いと良くない?

企業の状況はもちろん、社会や業界の状況によっても離職率は異なります。一概に「離職率が高い=悪い」ということではありません。入職率に対して適切な離職率になっているか、社内の有力な人材が離職していないか、といった観点から総合的に課題を捉える必要があります。

離職率が「低すぎる」企業の課題

離職率が「低すぎる」ことで、人材が固定化し「社内の環境が変わりにくい」という課題が生まれることもあります。

具体的には

・ポジションに空きが生まれず昇格のチャンスがない

・上位者が変わらないことで社内に序列が生まれる

・社員が社内の関係性を重視するようになり、業界一般で通用するスキルアップの意欲が低��下する

などの課題が生まれ、かえって会社の生産性を下げてしまう可能性もあります。

安易に「離職率が低い=良い」と考えず、事業と組織の状況に対して、適切な離職率であるのかを考える必要があります。

離職率が「高すぎる」企業が持つ課題

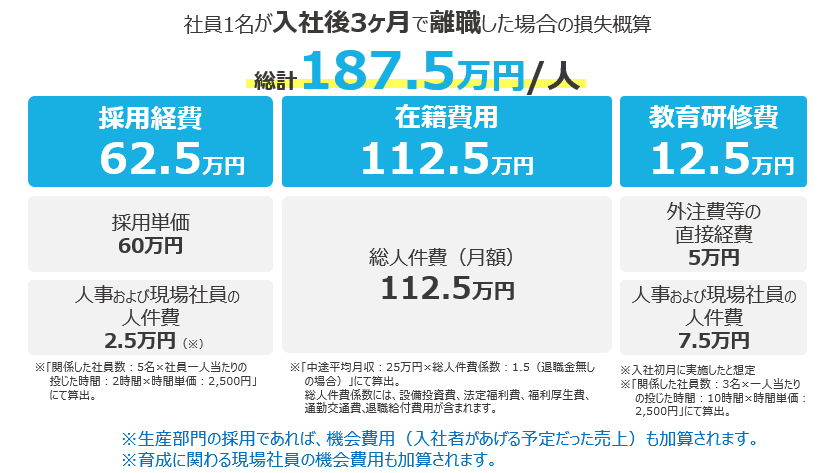

当然、離職率が「高すぎる」ことも問題です。特に、採用・育成コストの損失は大きな課題です。エン・ジャパンの試算では、社員1名が入社後3ヶ月で離職した場合、一人あたり187.5万円相当の損失となることがわかっています。

また、離職率が「高すぎる」企業では、以下のような課題も生じると考えられます。

・「ブラック企業」とみなされることで採用難易度が上がる

・企業イメージが下がることで、取引先や顧客からの評価が低下する

・社員のロイヤリティの低下でノウハウ・人材流出リスクが上がる

高い離職率は、ただ単にコストがかかるだけでなく、企業活動に様々なマイナス影響を与える可能性があります。

離職率が高くなる3つの要因

長く勤務している社員が会社を辞める原因として、「給与」や「人間関係」の問題がよく挙げられますが、ここでは特に、早期離職につながる「GRC」の観点から原因を整理してみます。「GRC」とは、エン・ジャパンが年間約6万人の入社・定着支援を行う中で得た転職者の声を分析し、導き出した考え方です。早期離職の要因として「ギャップ(Gap)」「リレーション(Relation)」「キャパシティ(Capacity)」の3つがあり、具体的には以下のような事柄が挙げられます。 1.「ギャップ(Gap)」

ギャップは、採用前に企業に対して抱いていた「期待」と、入社後の「現実」の乖離のことです。以下のような点でギャップを感じたままだとなかなか職場に馴染めず、「この会社は自分とは合わないかも」と考えてしまい、早期離職につながります。

会社の雰囲気・社風

会社の雰囲気や社風に対するイメージとのギャップは、入社後すぐに感じ始めることが多いです。「風通しの良い職場と聞いていたのに上司が高圧的で意見を言える雰囲気ではなかった」「業務効率化に取り組んでいると聞いていたのに、残業する人が優秀とされる社風だった」といったギャップによって、聞いていた話と違う、というショックを受けてしまいます。

�仕事内容

入社後、職場の雰囲気にも慣れてくると、今度は仕事内容に対するギャップを感じます。例えば「責任ある仕事を任されると聞いていたのに、簡単な仕事しか任されない」、「まだ社内のルールやシステムに慣れていないのに、難しい仕事を任されてしまった」といったようなギャップです。

2.「リレーション(Relation)」

リレーションとは「直属の上司との関係性」のことです。部下が上司に「話しかけやすい、相談しやすい」と思える関係性を築けているかという観点です。中途入社者は即戦力として期待されていることが多いため、上司や同僚に簡単な質問や相談をするのを躊躇してしまう人もいます。

以下のような状態で直属の上司と相談しやすい関係性を築けないと、本人の実力や成果が出しづらく、「この環境では活躍できない」と考えてしまい離職につながります。

上司が採用・育成プランに対してコミットしていない

大前提として、直属の上司が新入社員への関心が薄く、よそよそしい態度をとっていると新入社員側から良い人間関係を築くのは難しくなります。

上司と人事の連携が甘く「採用した理由がわからない」といった事情から、どんな育成サポートをすれば良いかわからず、放置したり無理な業務を任せたりしてしまい、良い関係を築けないこともあります。

上司から適切なサポートが受けられない

直属の上司と人間的な関係性が良好であっても、上司が常に忙しく、話しかけることを躊躇するような環境もあります。相談するタイミングがないと、適切なサポートを受けられず、業務上の成果を出しづらい状態になってしまいます。

3.「キャパシティ(Capacity)」

キャパシティは、仕事の許容量のことです。社員本人にとって多すぎる、または少なすぎる業務量は、早期離職の原因になります。

業務過多

業務量が多すぎる場合、周りに迷惑をかけないように必死でこなすことで心や身体が疲弊してしまいます。よくあるのは、まだ職場や仕事に慣れていないのに、既存の社員と同様の業務を任せてしまうこと。これは会社側にとっては普通の業務量に見えても、本人には負担が大きく、問題がある状態と言えます。

業務過少

業務量が少なすぎる場合も離職につながります。「会社に期待されていないのかも」という気持ちになったり、必要な業務が身につくのが遅くなってしまいます。

特に、指示を忠実にこなすタイプや、自分から積極的に発言するのが苦手なタイプの方は、業務の少なさに不安・不満を感じる傾向があります。

高い離職率の改善方法は?

離職率の改善方法には、給与や賞与の納得度を高めるための「評価基準の明確化」、ライフステージに合わせた柔軟な働き方ができる「テレワークやフレックス制の導入」なども挙げられますが、ここでは再度「GRC」の考え方に対応した改善方法をご紹介します。 「ギャップ(Gap)」

GRCの中でも根本的なギャップをなくすことは重要です。入社前のイメージと現実のギャップをなくすために、採用前の段階で採用候補者と企業のミスマッチを防いだり、入社初期に目標を共有したりすることで、早期離職を防止します。

採用時の情報提供でミスマッチをなくす

会社の社風や雰囲気に対する入社前のイメージと現実のギャップをなくすためには、採用の時点でできるだけ詳細な情報を提供すべきです。

入社初期に目標設定をする

仕事内容に対するギャップをなくすためには、会社側がどんな期待をしているか、共有することが大切です。

目標設定の面談を入社早々に行うこともおすすめです。最初に会社側の考えを共有すれば、「�慣れるまでのステップ」として簡単な仕事を任された場合にも、納得して取り組むことができます。

「リレーション(Relation)」

リレーションはGRCの中でも特に問題になりやすい点です。中途入社者と直属の上司が相談しやすい関係性を築くためには以下のような方法が考えられます。

上司と人事の連携を深める

中途入社者の直属の上司と、人事との連携が早期離職防止の鍵です。人事から上司に「なぜこの人を採用したのか」を共有し、適切な育成やサポートができるようにします。

上司になる予定の人を採用プロセスに巻き込むことで、自分が採用したという自覚と、育成の責任感を持ってもらうという方法もあります。

毎日の質問タイムを設ける

相談しやすい人間関係だけでなく、実際に相談できるタイミングをつくるために、毎日の質問タイムを設定するのも良いでしょう。

関係性が良くても、上司が忙しく、日々の細かい質��問や相談がしづらいこともあります。10分や15分でも良いので、毎日時間をとることで、中途入社者の不安は解消されやすくなります。

また、固定したミーティングでなくともチャットツールなどを用い、気軽に質問や相談ができる環境を整備することもおすすめです。

「キャパシティ(Capacity)」

業務量過多・過少に陥らないようにするためには、コミュニケーションを密にとり、確認しながら進めることが大切です。

定期的な面談で業務量を調整する

日々のコミュニケーションのほかに定期的な1on1ミーティングを導入し、仕事の進捗状況を確認したり、何か困っていることはないか聞いたりして、業務が適切な量になるように調整しましょう。

離職率改善につながるリファレンスチェック

本コラムでは、日本の離職率の現状や、離職率が高い要因と改善方法について解説してきました。ここで、離職率が高い場合の具体的な対策として、「リファレンスチェック」についても解説します。「リファレンスチェック」とは、採用候補者の前職の上司や同僚、取引先などに、経歴や以前の業務内容、人となりなどを問い合わせることです。採用を行う企業が直接問い合わせる場合もありますが、最近ではWEB上で完結する第三者サービスを利用することも多いです。リファレンスチェックで問い合わせた内容をもとに、採用のミスマッチを防ぐことで「ギャップ(Gap)」の解消につながります。また、業務内容やコミュニケーション、マネジメントタイプなどの得手不得手についての情報も取得でき、「リレーション(Relation)」を築きやすくなったり、適切な「キャパシティ(Capacity)」を把握したりすることもできます。▼「リファレンスチェック」についてのより詳しい記事はこちら

バックグラウンドチェックとリファレンスチェックの違いとは? おすすめはどっち?リファレンスチェックとは?質問内容やメリット、実施のポイントを解説��! 『ASHIATO(アシアト)』のリファレンスチェックで離職率改善を