離職率とは?

離職率とは、「ある時点で仕事に就いていた労働者が、一定期間後にどれくらいその仕事を離れたかを比率として表わす指標」です。企業の人材の流動性や職場環境の健全性を把握するために活用されます。

離職率が高いと良くないように思われがちですが、必ずしもそうとは言えません。業界や職種、企業規模、雇用形態などによっても平均離職率は異なりますし、反対に離職率が低すぎると、人材が固定化し、社内環境が変化しないといったデメリットもあります。

離職率の計算方法

離職率の計算例

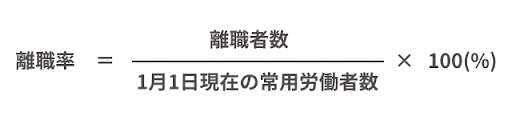

離職率の計算方法は�、法律で決められた定義があるわけではなく、様々な計算方法がありますが、その中でも厚生労働省が実施している雇用動向調査での計算式は『離職率 = 離職者数 ÷ 1月1日現在の常用労働者数 × 100(%)』です。

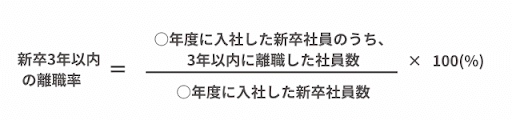

引用元:『厚生労働省 雇用動向調査:調査の結果 用語の解説』例①1年間の全社員対象の離職率雇用動向調査で用いられている式で計算してみると、「1月1日現在の常用労働者数が1,000人の会社で1年間に50名が離職した」場合、 50 ÷ 1000 × 100(%) = 5%という計算で、その年の離職率は「5%」になります。例②新卒3年以内離職率他によく利用される離職率として「新卒3年以内離職率」があります。こちらは「○年度に入社した新卒社員のうち、3年以内に離職した社員数 」÷「○年度に入社した新卒社員数 」× 100(%)で計算�することができます。例えば、「2022年度に100人の新卒社員が入社し、2022~2024年度の間にそのうちの30名が離職した」場合、 30 ÷ 100 × 100(%) = 30%という計算で、2021年度入社の新卒3年以内離職率は「30%」になります。離職率にお悩みの方は、こちらの資料もご覧ください。

なぜ人は辞めるのか?退職を科学する 離職率を計算する際の注意点

離職率を計算する際には、次の点に注意が必要です。これらの要素を明確にすることで、離職率の計算精度が向上します。

①調査対象期間の設定

期間の長さによって離職率は変動します。

例えば、入社後から1年以内の離職率と、入社後から3年以内の離職率では、後者の方が調査対象期間が長いため離職者が増える可能性があります。それに伴って離職率が上がる傾向にあります。

②調査期間内に入社・退職した従業員の扱い

期間内に入社し、同期間内に退職した従業員を含めるかどうかを明確にしておきましょう。

どちらが良いというものはありませんが、定点観測をしていく前提であれば、定義を明確にしておくことで2回目以降の計測の際に誤った数値を含めてしまうということを回避できます。

③退職者の定義

自己都合退職、定年退職、解雇など、どの理由を含めるのか、あるいは含めないのかも事前に明確に決めておきましょう。

場合によっては退職勧奨などを通じて退職された従業員は含めてしまうことで、適切な離職率を計算できないケースも考えられます。

離職率と近い指標

離職率と同じく、企業の状況の参考となる指標には、以下のようなものがあります。

平均勤続年数

平均勤続年数とは、現在会社に在籍している従業員の勤続年数を平均した数字です。入社から退社までの平均在籍年数を示す値ではないため、新入社員の入社時に計算すると、平均勤続年数は短くなるという特徴があります。国税庁の『

民間給与実態統計調査』によると、2023年(令和5年)の平均継続年数は、12.5年となっています。平均勤続年数は

常勤従業員の勤続年数の合計 ÷ 常勤従業員の総人数という計算方法で求��めることができます。「平均勤続年数」は、上場企業が提出義務がある有価証券報告書の記載項目のため、四季報等で確認することができます。「平均勤続年数」が長い会社が、必ずしも良い会社というわけではありませんが、長く働きやすい仕組みが整っていることが推測できます。 定着率

定着率とは「ある時点で仕事に就いていた労働者が、一定期間後にどれくらいその仕事を続けているかを比率として表わす指標」です。この指標は、離職率を裏返した指標となります。定着率の計算方法として、一般的には以下の式があります。

定着率 = 一定期間終了時の残在籍者数 ÷ 一定期間開始時の入社人数 × 100(%)

式中の一定期間や対象者について、明確に決められているわけではなく、基準は企業や算出目的により様々である点は、離職率と同じです。また、離職率が算出されている場合は、以下のように計算することもできます。

定着率 = 100 - 離職率(%)

四季報で「3年後新卒定着率」など、「定着率」に関する値をアピールしている会社は、長期的な視野での人材育成に重きをおいていると考えられますので、一つの目安としてチェックしてみるとよいでしょう。

自社と比較したい平均離職率の調べ方

ここでは、様々な平均離職率の調べ方をご紹介します。自社の離職率と比較して参考にしたり、業界分析をする際にご活用ください。 日本の平均離職率

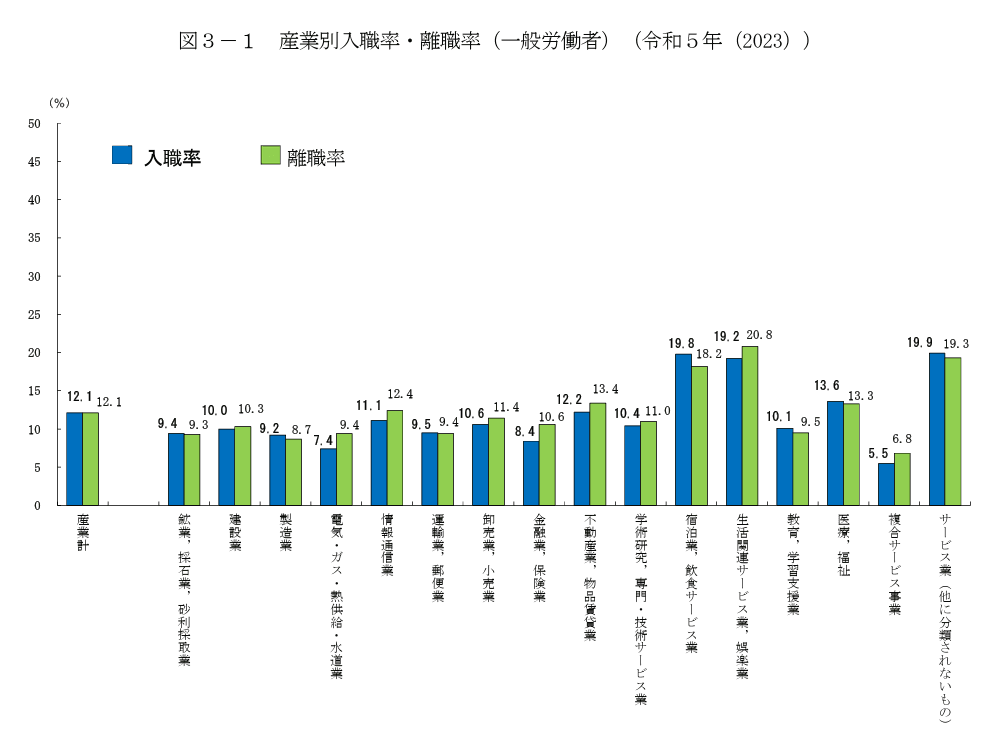

日本の平均離職率は厚生労働省の「雇用動向調査」にて調べることができます。『

令和5年雇用動向調査』によると、日本の全常用労働者における平均離職率は、15.4%という結果でした。

業界ごとの平均離職率

業界ごとの平均離職率は「雇用動向調査」の産業別離職率のデータから調べることができます。『

令和5年雇用動向調査』によると、産業別平均離職率の上位は、「生活関連サービス業、娯楽業」が20.8%、「サービス業」が19.3%、「宿泊業・飲食サービス業」が18.2%という結果でした。

新卒の平均離職率

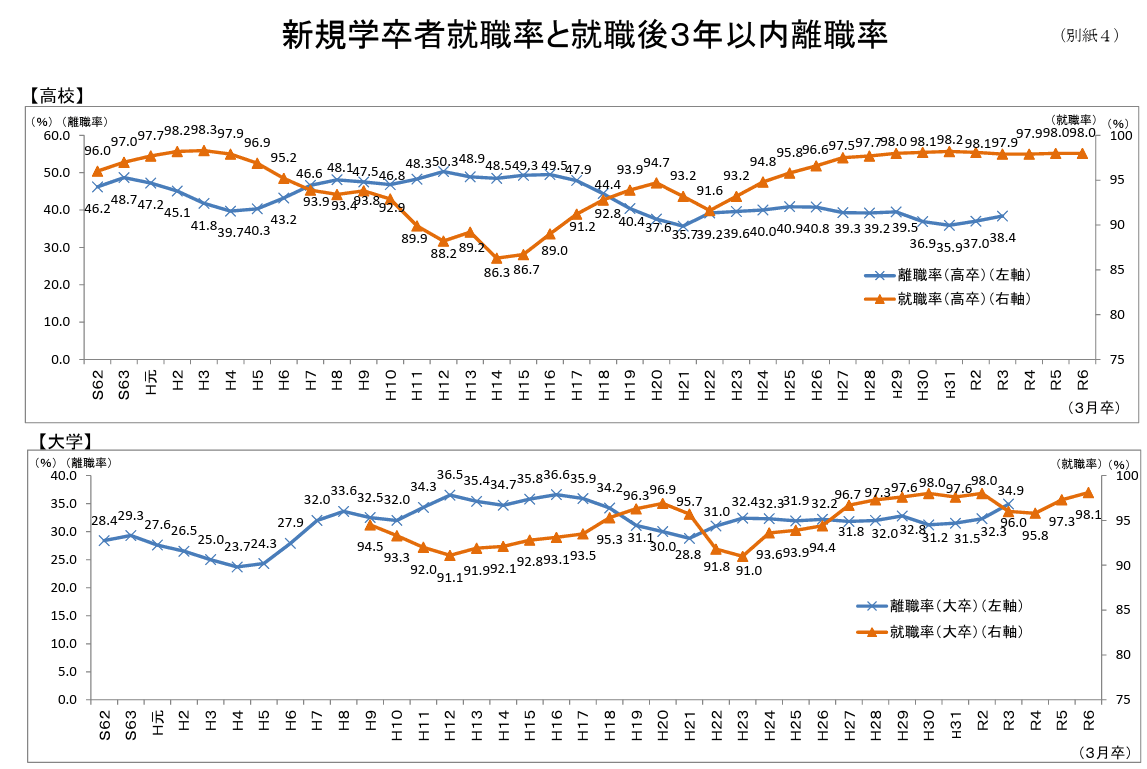

新卒の平均離職率は、厚生労働省の発表している「新規学卒就職者の離職状況」で調べることができます。「

新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者の状況)」によれば、令和5年度における就職後3年以内の離職率の割合は、高卒が38.4%、大卒が34.9%となっており、令和3年のデータと比べ高卒が1.4ポイント、大卒が2.6ポイント増加しています。

他社の離職率の調べ方

自社と離職率を比較したい企業が具体的に思い浮かぶ場合は、以下の方法で調べることが出来ます。

四季報で調べる

「就職四季報」は東洋経済新報社が発行する雑誌で、就活生向けに採用実績や有休取得状況、残業時間などの会社情報をまとめており、離職率も掲載されています。

調べたい会社が大手企業であれば、この四季報で離職率を知ることができるでしょう。ただし、企業によっては離職率を開示しておらず「NA(No Answer)」という表示になっていることもあります。この開示の有無もまた、離職率に対するその企業のスタンスを示していると言えるので、その是非はともかく、企業分析において注目したいポイントと言えるでしょう。

求人情報を調べる

四季報に掲載されていない企業の場合も、企業の公式サイトや転職サイト、ハローワークの求人票などの求人情報には、離職率が書かれていることがありますのでチェックしてみてください。

クチコミサイトで調べる

『エンゲージ 会社の評判』など、就活生や転職希望者に向けた「企業の口コミサイト」に、自分が勤めていた会社の離職率を書いている人もいます。口コミの内容が正確か否か確かめることはできま�せんが、離職者がその企業についてどう考えているかを知ることができるので、あわせてチェックしてみると良いでしょう。関係性がある企業には「直接尋ねる」という方法もありますが、そうでない時はぜひ上の方法で調査してみてください。また、正しく比較するために、なるべく期間や対象従業員の属性・数をそろえて計算した離職率同士を比べるべきでしょう。 離職率の改善方法

離職率は高ければ悪いという訳ではありませんが、企業イメージに少なからず関わる指標です。計算した離職率が高すぎると感じた場合は、改善のための施策を検討した方が良いでしょう。具体的には、以下のような改善方法があります。

労働条件を改善する

労働時間や休日、給与などの労働条件は法律で定められた基準を満たしていることはもちろん、ワークライフバランスがとれる状態になっていることが重要です。また、勤務状況や同業他社の給与を考慮した上で、従業員にとって納得感がある給与設定になっていない場合は改善が必要でしょう。

職場の人間関係を良好に保つ

労働条件が良く、やりがいのある仕事であっても、人間関係が悪い職場で働き続けることは辛いものです。職場の人間関係を良好に保つためには「上司との定期面談」「メンター制度」「360°評価などの匿名性の高い評価システム」などの導入で従業員の声を吸い上げたり、社内交流の機会を増やしたりといった改善方法があります。

やりがい・達成感が得られるようにする

仕事のやりがいや達成感が得られるようにするためには、裁量のある仕事を任せることも大切です。業務量が多すぎると負担になりますが、少なすぎても自分は期待されていないのではないかと不安になることがあります。適正な業務量を意識しつつ、責任や裁量のある仕事も任せていくことで、やりがいや達成感を得られるようにするべきです。

また、評価制度の導入・開示によって、自分の努力や実績が適切に評価されていると実感できるようにすることも、やりがいや達成感につながるでしょう。

採用時点でのミスマッチを防ぐ

離職率を高めてしまう原因になる”採用時点でのミスマッチ”を防ぐ方法としては「RJP理論」や「リファレンスチェ�ック」があります。「RJP理論(Realistic Job Preview)」は直訳すると「現実的な職務予告」です。採用選考の時点で自社の詳細な情報を開示することで、入社前のイメージと入社後の現実のギャップを減らし、ミスマッチを防ぐことができます。「リファレンスチェック」とは、「採用候補者の実績や仕事ぶり、人柄などについて、現職(前職)の上司、同僚、部下に問い合わせること」です。候補者を良く知る人から見た客観的な情報を得ることで、ミスマッチを減らすことができます。リファレンスチェックについての詳細は

こちら 『ASHIATO(アシアト)』のリファレンスチェックで離職率改善を

本コラムでは、離職率の計算方法や、自社と比較するための様々な平均離職率や他社の離職率の調べ方について解説しました。計算した自社の離職率が高いと感じた場合、上述のような改善方法がありますが、そもそも「自社とミスマッチな人材を採用してしまっている」場合や、「中途入社者の定着率向上施策がうまくいっていない」という場合には、エン・ジャパンのリファレンスレポートサービス「ASHIATO」の利用がおすすめです。「ASHIATO」では、採用候補者の客観的な情報を得ることで採用のミスマッチを防ぐだけでなく、入社後の研修や配属にも役立つ情報を同時に収集するので、定着率向上にも役立てることができます。様々な業種・職種の採用でご利用いただいている「ASHIATO」は、サービス開始後、約5年で導入企業5,000社を突破しました。離職率改

善・定着率向上のためのリファレンスチェックサービスにご興味をお持ちいただけましたら、まずはフォームからお気軽にお問い合わせください。▼関連記事離職率の平均は? 新卒と中途、大企業とベンチャーで違いはある?離職率とは? 高くなる3つの要因と具体的な対策を解説!