リファラル採用とは?

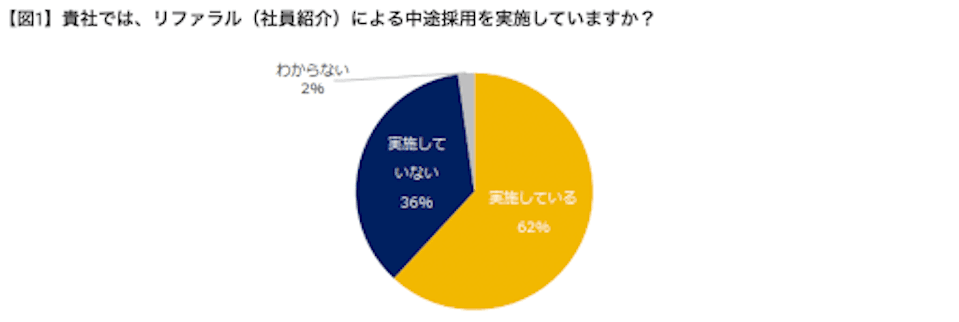

リファラル採用とは、自社の社員やOB・OGを通じて友人や知人など、自社にマッチする人材を紹介(推薦)してもらい、選考する採用手法です。単に「リファラル」と言ったり、「リファラル・リクルーティング」あるいは「社員紹介(採用)」と呼ばれる場合もあり、ダイレクト・リクルーティングの一つとされています。推薦者となる自社社員は、対象の友人・知人の人柄やスキルを把握しているため、企業と採用候補者のマッチ度が高い場合が多く、採用後も定着率が高いことが期待できます。リファラル採用を導入する多くの企業では、社員紹介を制度化し、採用戦略の重要なチャネルとして活用しています。エン・ジャパンの中途採用支援サイト『エン 人事のミカタ』が501社に対して行ったアンケートでは、62%の企業が、リファラル採用の経験がある、と回答していることからも、既に認知度の高い施策だと考えられます。リファラル採用(社員紹介)意識調査『エン 人事のミカタ』アンケート※エン 人事のミカタを利用している企業501社 / 2017年(回答企業の従業員数別内訳 1~100名:53%、101~300名:25%、301名以上:22%) リファラル採用が注目される背景

リファラル採用は元々、欧米で広まった採用手法ですが、近年日本でも積極的に導入する企業が増えつつあります。その背景には「採用活動の精度向上」が求められるようになったことが挙げられます。

リファラル採用では、人柄をよく知る自社の社員や関係者からの紹介・推薦によって選考の対象を決めるため、適性やスキルを把握しやすい特徴があります。履歴書や職務経歴書だけでは見えてこない人柄も紹介者から伝えられるため、ミスマッチを防ぎ、即戦力としての採用ができる可能性が高まります。

応募する側も、紹介先で実際に働いている知人や友人から、良い面・悪い面含めてリアルな情報を得られるため、入社後に「イメージと違った」という辞退を防ぐ�ことにつながります。つまり、リファラル採用は企業側と候補者のマッチング精度の向上が期待できると言えるでしょう。

縁故採用・コネ採用との違い

リファラル採用に近い手法として「縁故採用」や「コネ採用」があります。既存社員のつながりによって採用候補者が生まれる点では似ていますが、縁故採用の「縁故」には血縁・親戚関係といった特別なつながりの意味合いが含まれ、対象となる人材のスキルが問題にならないケースが多くあります。往々にして縁故採用やコネ採用という言葉にはネガティブなイメージが付きまといます。

一方、リファラル採用は知人のreferral=紹介がきっかけでも、あくまでスキルやカルチャーとのマッチ度が採用基準を満たしているか、が重要視されます。そのため、リファラル採用では選考の結果不採用となるケースもままあり、その点では通常の採用と変わりません。

リファラル採用のメリット

重要な採用チャネルとなりつつあるリファラル(社員紹介)からの採用には、どのようなメリットがあるのでしょうか、以下で改めて整理してみます。

採用のミスマッチを防ぐ

リファラル採用最大のメリットは、企業が求める人材要件とマッチ度が高い人材と巡り会える確率が高いことです。自社の社員が候補者を会社につなぐ過程で、企業カルチャーや求める人物像、社内の雰囲気やスキル要件などを事前にインプットすることで、期待値のズレが発生しにくくなります。結果的に、リファラル経由の候補者は採用確率が高くなる傾向にあります。

また、採用時点のミスマッチを防ぐことは、入社後の定着率向上にも直結します。スキルとカルチャーの両面でマッチ度が高い人材は即戦力として計算できる可能性も高く、人材戦略の安定化の観点からも、リファラル採用の成功は重要な意味を持ちます。

実際、上述のエン・ジャパンの調査を見ても、リファラル採用を実施している企業は、その実施理由として「社員紹介で採用した社員は、入社後に定着・活躍しやすいため」「採用成功の確率が高いため」「採用ミスマッチを防ぐため」と答える割合が大きくなっています。

※エン 人事のミカタを利用している企業501社 / 2017年

(回答企業の従業員数別内訳 1~100名:53%、101~300名:25%、301名以上:22%)

▼関連記事「ミスマッチ」についてのより詳しい記事はこちら

採用コストの削減

リファラル採用比率が高まれば、同時に求人広告への出稿コストや人材紹介サービス・転職エージェントに支払う仲介手数料を大幅に削減することができます。もし候補者を紹介した社員に金銭的なインセンティブ(紹介者へのボーナス)を�出した場合でも、そのコストメリットは大きいでしょう。

また、外部サービスへのコスト以外にも、自社で開催する採用セミナーや採用関連の経費を抑制する効果もあります。もちろん、自社の採用広報は、中長期での採用ブランディングの側面があるため安易な切り捨ては良くありませんが、投資対効果の不明瞭な採用関連コストが抑えられることは大きなメリットと言えるでしょう。

▼関連記事「採用コスト」についてのより詳しい記事はこちら

転職潜在層に早期接触できる

求人サイト掲載や転職イベントに出展する際の候補者ターゲットは、今まさに転職を考えている転職顕在層に限られます。高いスキルや知識を有していたとしても、求人サイトなどで自社の募集を見つけてもらえなければアプローチもできません。

リファラル採用であれば、その時点で転職活動を開始していない人物に声がけをすることができ、優秀な人材に対して自社の認知度を上げられる可能性があります。友人・知人という関係性を活かし、気軽なキャリア相談という形で早期に候補者にアプローチでき、いざ該�当の人物が転職活動を本格化させたタイミングでは、それまでの接触が他社との採用における優位性を生むことも考えられます。

社内のエンゲージメント向上にも寄与する

社員が深く関わるリファラル採用は、人事部だけでなく全社的な取り組みとして行われることが多くなっています。採用に関わる社員は、候補者となる知人に、自社の企業理念や将来性、獲得できるスキルやキャリアプランなどを語ることを通して、自分の属する企業の理解度を高め、ひいてはエンゲージメント(会社に対する愛着心)が向上することも往々にしてあるでしょう。

リファラル採用のデメリット

多くのメリットがあるリファラル採用ですが、一方でデメリットは存在するのでしょうか。以下で一般的に言われるネガティブ面を見てみましょう。

採用できる時期が読みにくい

転職意欲がその時点で低い層にアプローチするケースも多く、かつ候補となる人材は現在の会社で活躍している優秀層である場合も多いため、最終的に採用プロセスに乗るまでのリードタイムが読みにくい傾向があります。継続的にリファラルからの採用比率を高めるためには、母集団となる候補者の人数を常に多く保つ必要があります。

人間関係への配慮が必要

リファラル採用の紹介社員と候補者の関係性に配慮することが、初回アプローチタイミングから採用選考時、採用後まで一貫して求められます。不採用になった場合に気まずくならないための事前の期待値調整がまず必要になります。

さらに採用後に紹介社員と紹介された人材の人間関係がこじれる可能性も見据え、両者が適切な距離感を保てる配置を検討することも必要でしょう。

候補者を過大評価するバイアスに注意が必要

「自社で実績のある社員から紹介された候補者であれば、きっと優秀に違いない」という無意識のバイアスが働く可能性があります。もちろん実際に優秀なケースも多いわけですが、全ての被紹介者が自社の採用基準を満たしているわけではありません。ゼロベースで書類や面接での選考が行われる前提であっても、ついつい見極めにおいて客観性を失ってしまうことがリスクとして考えられます。

リファラル採用成功のポイント

リファラル採用のメリットを最大限享受するために、どのようなポイントに留意すべきなのでしょうか。以下で実施にあたり抑えたい事項をご紹介します。 社員への制度の浸透

そもそも自社の社員がリファラル制度を認知していないと話になりません。しかし、実際に自分の会社がどんな採用手法をとっているか、正確に把握できている社員は必ずしも多くありません。採用は全社的な取り組みだと位置づけ、制度の意義から具体的な採用フローまでを頻度高く周知する必要があります。

採用候補者を、誰に、いつ、どんな手段で紹介するのか、明瞭に記したドキュメントやポスターを用意するのもよいでしょう。同時に、募集ポジションや採用要件なども誰もがアクセスしやすい場所に配置すべきです。

また、紹介者への紹介インセンティブや、紹介時の会食などに対する補助制度もあわせて策定・周知することも有効でしょう。金銭的なメリットとともに、紹介者への惜しみない賛辞と感謝を伝え、会社として一体感を醸成できれば理想的です。

紹介のハードルを下げる

上述のように、リファラル採用は転職潜在層にアプローチするため採用時期が読みづらく、候補者の数が多いことが採用数を安定させるために重要です。社員が友人を気軽に呼べる社内環境を整え、社内見学を促進しましょう。

いきなり面接などの採用フローを意識させることはせず、面談やキャリア相談、という形で社外の優秀な層にアプローチすることが、ゆくゆく自社への興味関心の向上につながるでしょう。

長期的な取り組みであることを認識しておく

リファラル採用を通じて良い人材と出会うことができても、採用までに時間がかかることは珍しくありません。紹介してもらった人材は、今すぐ転職を検討している転職顕在層とは限らないためです。

相手が自社に転職を検討してもらえるように良い条件を提示したり、相手の仕事の状況を聞きながらタイミングを測ったりすることは必要です。場合によっては1年以上かかるケースもありますので、短期的な採用活動としてはマッチしないということも念頭においておきましょう。

リファラル採用にかかる費用

リファラル採用には主に、紹介インセンティブ、インセンティブ以外��の採用補助費、外部サービスを使う場合はその利用料金、という3つのコストが必要になります。その中でも制度設計に悩むのが紹介インセンティブの額、ではないでしょうか。

必ずしも報酬制度を設ける必要はありませんが、自社の社員が積極的に友人や知人を紹介してもらうための動機付けとしては、有効な取り組みでもあります。

報酬(インセンティブ)の相場

エン・ジャパンの調査を見ると、社員紹介から採用が決定した場合のインセンティブは、3万円~10万円に設定している企業が52%と最も多く、ついで3万円以内が28%、10万円~30万円が24%と続いています。自社のリファラル採用制度の設計で悩んでいる場合は、ぜひご参考にしてください。

※エン 人事のミカタを利用している企業501社 / 2017年

(回答企業の従業員数別内訳 1~100名:53%、101~300名:25%、301名以上:22%)

違法性の有無

以下の法令から考察すると「会社が紹介者に対して賃金や給料として紹介報酬を支払うこと」は問題なさそうです。

職業安定法 第40条 (報酬の供与の禁止)

「労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報�酬を与えてはならない。」

労働基準法 第11条

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働基準法 第15条

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法 第15条では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と義務付けられています。そのため、リファラル採用の報酬制度を設ける場合は、人材紹介が社員の業務の一部であることを、就業規則に記載した方がよいでしょう。

リファラル採用にはリファレンスチェックの併用がおすすめ

リファラル採用の注意点として、社員からの紹介ということで候補者を過大評価してしまうリスクがあることを上で述べましたが、この認知バイアスへの対処として「リファレンスチェック」の併用が有効です。リファレンスチェックとは「採用候補者をよく知る推薦者(現職や前職の上司、部下、同僚、取引先など)に本人の経歴や実績、仕事��ぶり、人柄などについて問い合わせること」で、欧米では95%もの企業が導入する一般的な採用手法であり、日本でも昨今にわかに注目を集めています。リファラル採用にリファレンスチェックを併用することで、採用候補者について知る人物からの生の意見の量が単純に増えますし、何より「候補者と”直近”ともに働いていた関係者の声」が聞けるメリットがあります。最近の候補者の働きぶりやスキルには、紹介社員が知らないことも多くあるでしょう。「候補者の今時点の実力・スタンス」を確認する手段としてリファレンスチェックは非常に優れています。▼「リファレンスチェック」についてのより詳しい記事はこちら

バックグラウンドチェックとリファレンスチェックの違いとは? おすすめはどっち?リファレンスチェックとは?質問内容やメリット、実施のポイントを解説! リファレンスチェックならエン・ジャパンの『ASHIATO(アシアト)』